第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

次回の予定

谷崎潤一郎の『春琴抄』

映画「髪結いの亭主」は、

この世界と通じているという

大嶋さん。

ちなみに、この本の表紙絵は

日本画家の加山又造。

官能的な女性のヌード作品

も多数描いたが、耽美主義

に通じる世界がある。

La mort est jaune citron

et sent la vanille.

「死は(鮮やかな)レモン・イエ

ロー(の色)で、バニラの匂い

がする」

これが大嶋さんによる直訳。

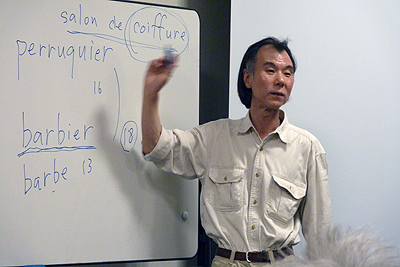

大嶋さんの解説は、フランスの

理髪師の歴史から、耽美主義、

フェティシズムなどに。

二人だけの愛の世界 生とは、死とは…

映画『髪結いの亭主』(1990年・フランス)

映画を通してフランスの歴史を知る 第6回 《5月21日》

講師の大嶋優さん(関西学院大学フランス語講師)

“男女の愛”をテーマに

カルチャーカフェ第6回「映画を通してフランスの歴史を知る」。今回の作品はパトリス・ルコント監督の『髪結いの亭主』(1990年フランス)。

これまでのテーマとは趣きが違い、男女の愛、エロティシズムを扱っている。興味津々だけどフランスの歴史や文化とどう関係あるの?と疑問も残る。

大嶋さんのチラシには、「谷崎潤一郎の『春琴抄』をルコント監督は読んだことがあるのでは」と、その世界に通じると言明するが、その真意はどこだろう? 勉強熱心(?)な記者は早速、読んだことのない『春琴抄』を通読した。盲目だが美貌な春琴という女性に仕える佐助の愛と献身を描いた小説。春琴の容姿が傷つけられた時、その美しさを永遠なもの(記憶)に留めようと自ら目を突いて盲目になる佐助。二人だけの愛の世界に満たされて生きていく。

女性理髪師マチルダ

女性理髪師マチルダ

5月21日、講座の日を迎えた。

こんな作品を皆さんに見せてもいいのだろうか。

口には出さなかったが、そんな大嶋さんのドキドキ感を感じつつ、勇気をもって取り上げたその真意に耳を傾けた。

まず、日本人に大きな勘違いをしてしまうのは、日本語のタイトルだ。

日本では、髪結いの亭主といえば、ダメ男的なイメージがある。ところが大嶋さんの解説では、フランスでは、まったくそんなイメージはなく、直訳すると「女性理髪師の亭主」というだけだそうだ。

仕事を美徳とする価値観からみると情けない男に見えるが、ルコント監督は、何をこの映画に託していたのだろうか。

そのことを監督のコメントを紹介してくれた大嶋さんの翻訳に、記者は納得した。

亭主のアントワーヌ

亭主のアントワーヌ

監督の願望を映画化

「子どもの時から、床屋へ行くのが好きだった。

12歳頃、この楽しみは断然大きくなった。

というのも、女性の床屋が髪を切ってくれたからだ。

彼女はいい匂いがし、甘美で、穏やかな声で、話しかけてくれた…

こんな女性と一緒に暮らす男性は世界一幸せ者だ、と思ったものだ。

この頃からだ。私は心に誓った。

将来、女性の床屋と結婚すると…

ところで、運命は違った結末をもたらした。」(大嶋訳)

少年の頃のアンソワーヌ

少年の頃のアンソワーヌ

そうだったのか、監督の子どもの頃の夢を、映画化したということか。

映画の中で、12歳の少年アントワーヌが父親に「将来何になりたい?」と聞かれ、「女の床屋さんと結婚する」と答えるシーンがある。父親はその言葉に怒り、少年の頬を叩くが、結局許し、少年は将来を決心する。

中年になったアントワーヌは、女性理髪師マチルダと結婚し、夢に見た愛に溢れた日々を過ごしていく。

(以下、アントワーヌのセリフ)

子供のお客が私たちの子供だ

マチルドの滑らかなお腹が妊娠して膨らむ事などありえない

友も要らない

二人の他に何が要る?

友達の夫婦と出かけたり

休暇を共に過ごすなど何ともうさんくさい

夫婦間の愛情不足や亀裂を――

埋めるために行われるだけだ

お前がいればいい

二人が幸せならそれでいいのだ

監督の理想とした世界を、優美に官能的に映画化したものだったのだ。監督が少年の頃に抱いた夢が現実になったら、恐らくこうではないか、という願望とも言える。

二人だけの世界で、愛に満たされていれば、本当に幸福なのだろうか。

時折セリフに込められた、哲学的な言葉は、人生とは何か、愛とは、死とは、を問いかけているようだった。

死はレモン・イエローのバニラの匂い

客に「死とは何か?」と訊ねられ、アントワーヌは、「バニラ風味のレモンだ」と即答する。

大嶋さんによれば、正しくは、「死はレモン・イエローの、バニラの匂い」だそうだ。アントワーヌの少年の頃にかいだ女性の匂いである。恍惚となったその匂いを死と直結させていた。これは記者の想像だが、何時死んでもよい状態がアントワーヌの毎日であり、それはレモン・イエローのバニラの匂いだったのだろう。

客のセリフに、

今は魅力でもいつかは消える

魅力を感じなくなったら他のを探すだけ

何気ないシーンにそんな言葉が流れる。暗示的だ。

女性マチルダからすれば、つねに老いる不安が隣り合わせにあったにちがいない。客が年をとり背中が曲がることを気にかける。「人生って嫌ね」と口にする。

そして不幸になることよりも死を選ぶのだった。

「私に飽きる前に死ぬわ 不幸より死を選ぶの」(マチルダの遺書)

しかし、アントワーヌの日々は変わらず、いつものソファーに座り、記憶の中に美しいマチルダの姿を留めているようだった。悲しみはなく映画は終わる。

男女の愛と人生の姿を考える上でも、素晴らしい作品であることは間違いない。

映像は、連続する絵画のようであり、セリフは詩的で、時に哲学的であり、

ゆったりと流れる時間がノスタルジックに過ぎて行く。このように生きてみたいとさえ思えてしまう。

どんなに美しいものもやがては朽ちる。女性の美はその典型でもあろう。

美の根源はエロティシズムにあるともいう。しかし、美とは容姿容貌、形にあるものなのか。

永遠ではないものに美があるのだとしたら、美に魅せられてしまった者は、留めたいと思うだろう。人間の作り出す芸術はその欲求の現れかもしれない。

「かほりたつ官能」以上に、映像美の麗しさが心に焼きつく作品だ。

(記事=いわた)

次回の予定

6月18日(土)19:00〜 → 7月16日(土)19:00〜

映画『トリコロール/赤の愛』

今回はキェシロフスキー監督の『トリコロール/赤の愛』を取り上げます。

恋人に裏切られ、愛する心を失った元判事が、ヴァランティーヌと出会い、再び人の優しさを信じるようになる……

ジュネーヴ大学の学生でモデルのヴァランティーヌは、ファッションショーの帰り、車で犬をはねる。首輪の住所をたよりに飼主に会いに行くと、飼主は、出ていった犬はいらない、と言う。そこでヴァランティーヌは犬を病院に連れて行き、手当てをしてもらい、自分の所で飼う。

ある日、差出人不明の現金書留を受け取る。犬の傷が治ったので散歩に連れ出したところ、逃げ出し、あとを追うと元の飼主の所へ戻っていて、金はその飼主が送ったものであることがわかる。彼は引退した判事で、近所の家の電話を盗聴していた……